в 2013-м году в Кортрейке, в Бельгии, в возрасте 92 лет во сне скончалась Марсела Паттин, последняя бегинка. Википедия скудно сообщает, что бегинки — это почти монашеский орден, который неправильно проповедовал и за то был запрещен Католической церковью.

Брокгауз же и Эфрон, которых сложно заподозрить в оголтелом феминизме, рассказывают куда более интересные вещи о том, кто были бегинки, как они жили — и это позволяет несколько лучше понять, почему они не нравились мирским властям, церкви и части общества:

Бегинки (Beguinae, Beguttae) — самые древние мирские женские союзы для благочестивых целей (призрение покинутых жен и девушек, уход за больными, воспитание детей), возникли в конце XII ст. в Нидерландах и отсюда в конце XIII ст. распространились во Франции («Filles compagnes du bon secour»), Германии, верхней Италии и Швейцарии. Главную причину возникновения подобных союзов должно видеть отчасти в общем настроении того времени, в наклонности к монастырской созерцательной жизни, отчасти в разложении и осиротелости, внесенных во многие семьи крестовыми походами.

читать дальшеСамое название Б. до сих пор не выяснено. Во всяком случае, оно не происходит ни от св. Бегги, дочери Пипина Ланденского, основавшей в 696 г. монастырь для канонисс в Арденне, ни от священника Ламберта де Бегга, учредившего в 1180 подобный союз в Люттихе, ни от древнесаксонского слова «beggen», которое не встречается в смысле «beten» (молиться).

читать дальшеСамое название Б. до сих пор не выяснено. Во всяком случае, оно не происходит ни от св. Бегги, дочери Пипина Ланденского, основавшей в 696 г. монастырь для канонисс в Арденне, ни от священника Ламберта де Бегга, учредившего в 1180 подобный союз в Люттихе, ни от древнесаксонского слова «beggen», которое не встречается в смысле «beten» (молиться).

Б. не давали никаких обетов, не подчинялись никаким орденским правилам, а просто собирались под управлением свободно избранной настоятельницы для дел благочестия и благотворительности и могли во всякое время возвратиться к частной жизни и даже выходить замуж. Жили они в особых сестринских (бегуинских) общежитиях (collegia Beguinarum, Beguinagiae, Beguinariae), иногда по 2000 сестер вместе, которые основывались первоначально вне, а потом и внутри городов и состояли из отдельных домиков с церковью, молельной, больницей и странноприимным домом.

В очень скором времени Б. стали приобретать имущество путем дарственных записей и завещаний, так что некоторые общежития доставляли своим обитательницам довольно богатые доходы, тогда как в других Б. снискивали себе пропитание трудом рук своих. В XIII и XIV ст. к ним примкнули преследуемые спиритуалы францисканского ордена (Фратричелли), а также братья и сестры свободного духа, что и подало повод к вмешательству инквизиции (между прочим, еще в 1307 многие Б. были казнены инквизицией в Тулузе). Отчасти также между Б. стала замечаться испорченность нравов, вследствие чего синод в Фецларе в 1244 г. ограничил поступление в союзе 40-летним возрастом, и затем в 1287 у Б. было отнято право ведения торговых дел. Преследования Б. заставили многих из них слиться с терциарами францисканцев.

Дольше всего Б. удержались в Германии, где во время горячо приветствованной ими реформации они получили название духовных женщин, а также в Нидерландах, где они встречаются еще в конце XVIII ст. Во Франции недавно возникли под именем Б. мистические секты, которые вследствие окружавшей их собрания таинственности в связи с подозрением в распутстве были преданы суду исправительной полиции. См. Mosheim, «De Beghardis et Beguinabus» (Лейпц., 1790); Hallmann, «Geschichte des Ursprungs der belg. В.» (Берлин, 1843); Keller, «Die Reformation und die älteren Reformparteien» (Лейпциг, 1885).

Как можно видеть — это был не религиозный орден, а скорее коммуна, которая давала возможность жить, работать, зарабатывать, иметь собственность и выбирать свой собственный путь женщинам, входившим в нее. Что, разумеется, шло вразрез с базовой патриархальной концепцией, в которой женщина — существо слабое физически, интеллектуально и нравственно, поэтому не должна ничего решать, ничем владеть, включая саму себя, а распоряжаться ею должен мужчина, способный к этому просто по признаку пола.

Несмотря на «природную слабость» женщин, сообщество, первый раз упоминаемое в 1170 году (и, предположительно, существовавшее и несколько ранее), просуществовало 843 года, распространяя свои взгляды и уклад и давая возможность женщинам выбирать между тем, что предлагала официальная церковь — и куда большей свободой. И эти женщины выбирали: они трудились, вели активный и успешный бизнес, строили новые поселения (бегинажи и бейгенхофы), принимали все новых и новых участниц, и распространяли свое движение на новые земли.

Никто не обязывал этих женщин отказываться от мирской жизни — они могли уходить из поселения, выходя замуж, или оставаться в нем, соблюдая обычные светские требования пристойного поведения, существовавшие на тот момент в обществе. Но колонии независимых от мужчин женщин — не жен под властью отцов и мужей, не монашек под властью церкви, где вся верховная власть только мужская — очень не нравились тем, для кого рабский женский труд был основой комфорта и благосостояния. Собственно, как и сейчас, стоит только женщинам хотя бы намекнуть об отказе исполнения нелигитимных ожиданий обслуживания — тут же поднимается волна мужского гнева «а вот мы вам тогда сами перестанем кормить\помогать\исполнять свои обязательства» — как будто в остальное время современные российские мужчины только и делают, что бегут каждый день полностью обслуживать своих детей, пожилых родителей, жен, да и самих себя, и уже не знают, как услужить всем вокруг. Но если женщины высвободят все то время, которое уходит на ничем не компенсированный домашний труд, и начнут тратить его на образование, работу и отдых — что получится? правильно, получится женщина, не зависящая от мужского благоволения и опеки. И она откажется быть рабой за еду и кров.

Независимая женщина — это подрыв всей патриархальной системы. Увести рабынь у мужчин, от аристократии до самых маргинальных слоев — это все равно что убрать из-под носа человека, который всю жизнь питался неведомо откуда появлявшейся едой, тарелку этой самой еды, вместе со столом. И бегинок преследовали.

Им вменяли еретичество, поскольку они проповедовали не по канонам, ведьмовство — потому что сами лечили и учили, проституцию — поскольку жили без мужского пригляда и никакой мужчина не мог гарантировать их «порядочность», воровство — потому что они владели имуществом, которым женщина не должна была владеть, и государственную измену — потому что как же так! Ловили, судили (при полном комплекте заинтересованных в обвинении судьях и свидетелях) и казнили.

Их убивали без суда — просто потому что они «подавали плохой пример», и всё это, во времена активного применения «Молота ведьм», привело к снижению их количества, но не смогло уничтожить сообщество. Им приписывали повальную умственную неполноценность, выраженную в повальной же гомосексуальности — хотя на деле это были и асексуалки, и гетеросексуалки, и просто женщины в состоянии естественного целибата — и, вероятно, лесбиянки, потому что они есть в любом обществе, но в женской среде им в целом безопасней и комфортней, чем в агрессивно-гетеросексуальной, где власть безгранично принадлежит мужчинам. Но это были не кружки по сексуальным интересам, это были маленькие армии, защищавшие своих сестер.

Вопреки на церковным запретам в 12-м и 13-м веках, фемицид и спад численности бегинок в 15-м веке, община в лице своих последовательниц просуществовала до нашего с вами электронного 21-го века. Современные лингвисты в качестве гипотезы о происхождении самоназвания не исключают слово begaan — ступать, входить, вступать куда-то, совершать что-то, или слова Begijnen — убегать, быть беглым, например, беглой монахиней из монастыря.

Это было сообщество, которое позволяло две критические для любого цельного человека вещи: выбор и действие. Выбор нужного именно тебе, и активную полноценную деятельность в независимом статусе. К концу 20-го века, когда европейское светское общество в большой мере освободилось от привычки навязывать женщине безальтернативный сексуальный, семейный и карьерный выбор, и избавило от необходимости прятаться от него за забором, община в основном вернулась к формату, близкому к монастырскому, сохранив при этом независимость и собственные ценности.

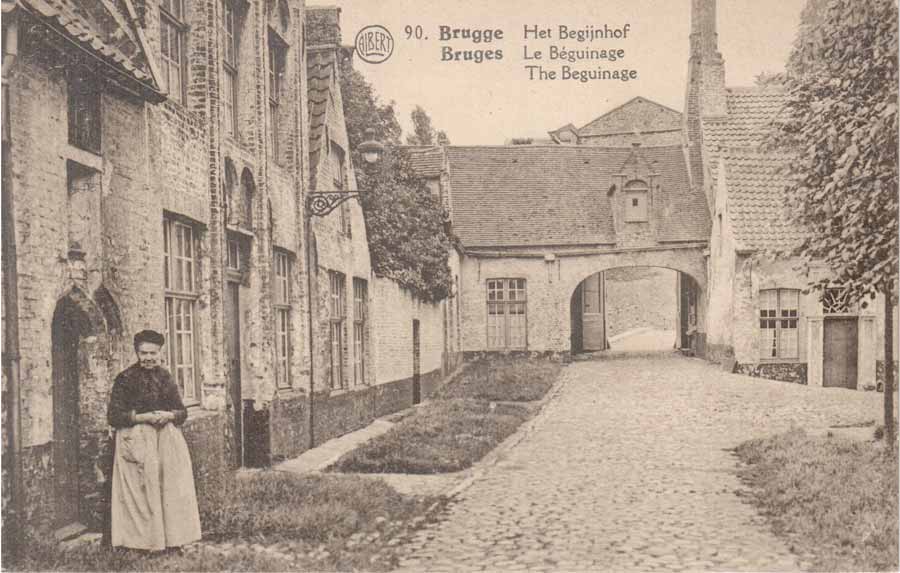

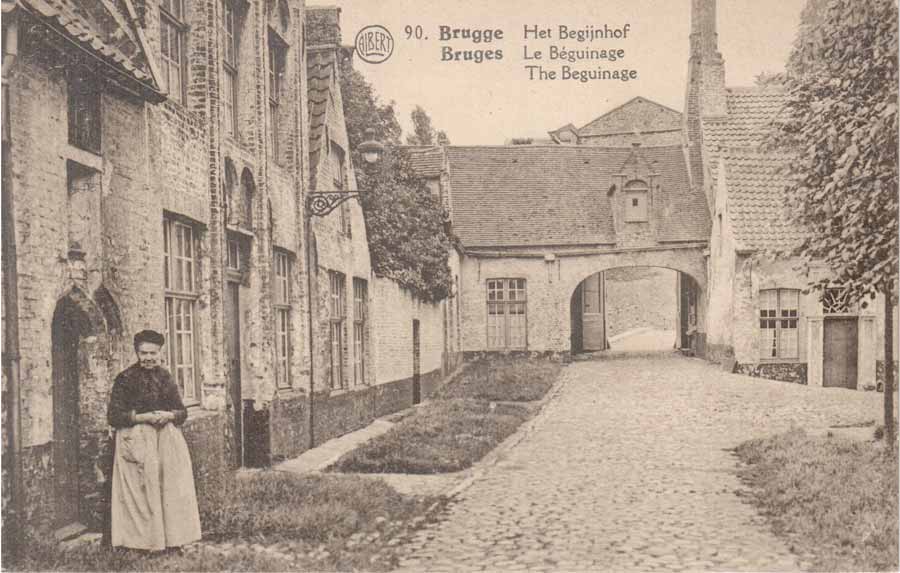

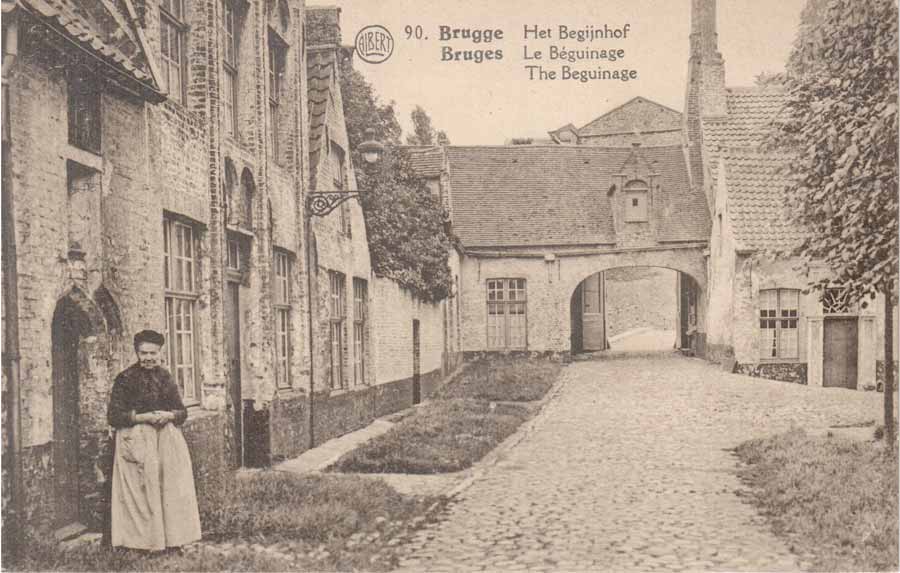

Жилищ бегинок было множество, и они могли объединять как несколько десятков, так и несколько тысяч человек, что по средневековым меркам уже походило на население немаленького города. Проживали они и в сельской местности, и в больших городах, занимая целые замкнутые кварталы, внутри которых их обитательницы были в безопасности. Бегинажи и бегинхоффы сейчас сохранились в северной Европе, в основном на территории Нидерландов и Бельгии. Чаще всего это комплекс из объединенных между собой единым внутренним двором домиков, с центральным зданием для собраний. Они стоят до сих пор, привлекая туристов.

Принижение возможностей женщин, как персональных, так и коллективных — это не «естественный результат их слабых сил», как любят рассказывать сторонники патриархата. Это механизм порабощения, в самом наипрямейшем смысле. Раба не надо учить, ему не надо ничего объяснять, его не надо слушать — надо, чтобы он просто работал и не отсвечивал, а когда придет в негодность — его можно просто заменить другим. Ничего не напоминает? klimanskaya.ru/?p=497

-

-

20.06.2017 в 16:54-

-

27.11.2017 в 01:33Очень интересная информация